كتب: عمر الدقير

.

مِنْ أقصى الحزنِ أتيتْ

لأُغْلِقَ أبوابَ بيوتِ المَهزومينْ

وأُبَشِّرَ الإنسانَ بالإنسانْ

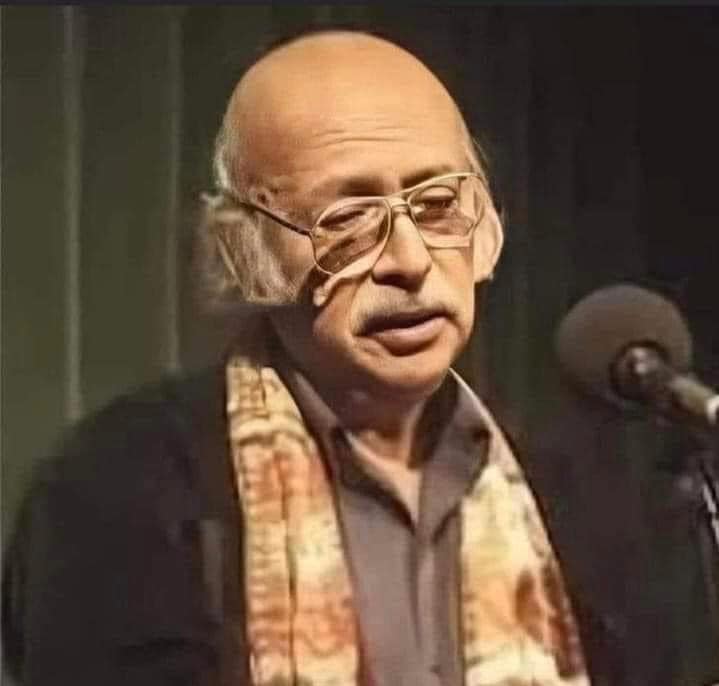

“مُظفّر النوّاب”

منذ ذلك التاريخ القديم حيث “مستوطنة الليل المقدّسة والمعبد اللّازوردي الذي يرتفع من الرّماد كجبلٍ شامخٍ في مكانٍ نظيف” – كما يقول نَصٌّ سومري منحوتٌ على لوحٍ حجري – وذاكرة العراق تحتشد بالكثير من التراجيديا، وتبقى شحنة الحزن والشجن الكربلائية هي الأشَدُّ وميضاً في تلك الذاكرة الملتاعة.

ولأنّ كثيراً من المبدعين العراقيين – وتحديداً الشعراء، منذ أبي الطيب المتنبي – كانوا في مختلف الحقب متفاعلين مع الحراك السياسي في بلادهم، كان لتلك التراجيديا تجليات في الشعر وفي مصائر الشعراء الذين كان قَدَرهم أن تتنوع مصائرهم بين القتل والملاحقة والسجون ومقاهي المنافي والموت على أرصفة طرقها، مثلهم مثل حقول القصب – التي يصنع منها العراقيون النّايات – فالقصب لكي يتحول إلى نايٍ ذي صوتٍ شجي لا بُدّ أن يدفع الثمن بأن تُنزَع أحشاؤه وتُحْدَث فيه بعض الثقوب وإلّا كان مثل العصا.

أغمض الشاعر العراقي مظفر النواب عينيه للمرة الأخيرة وأسلم الروح باريها – يوم الجمعة قبل الماضي بأحد المشافي الإماراتية – بعد حضورٍ ساطع في فضاء الشعر تفاعل من خلاله مع واقع بلاده بقضاياه المختلفة، حتي أوشكت سيرته الشخصية أن تكون تجسيداً مكثفاً لسيرة العراق خلال أكثر من نصف قرن.

كأنّ مظفراً كان منذوراً للرهق والمعاناة، فقد تعسّرت ولادته وعانى كثيراً قبل أن يولد في ثلاثينات القرن الماضي، ومع أن والده كان ميسور الحال لكنه تعرض لنكسة أفقدته ثورته حتى اضطر لبيع منزل الأسرة، وأكمل مظفر دراسته الجامعية بصعوبة بالغة جراء تدهور حالة الأسرة الاقتصادية، وبعد سقوط النظام الملكي عام ١٩٥٨ عمل بوزارة التربية ثم انضم للحزب الشيوعي العراقي لتبدأ فصولٌ أخرى من قصة معاناته بين السُّجون والتعذيب والمحاكمة والفصل من الوظيفة والملاحقة والتضييق المستمر حتى اضطر للخروج من العراق إلى المنافي متنقلاً بين عددٍ من العواصم العربية والأوربية .. وبعد الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله رفض مظفر العودة للعراق في ظل الاحتلال الأمريكي، ويبدو أنه لم يكن راضياً عن مواقف الحزب الشيوعي بعد الاحتلال فغادر صفوفه، وأشار لذلك في إحدى قصائده بقوله:

أُوافيهم على بُعدٍ وما عدنا رفاقْ

حين لم يبقَ وَجْهُ الحزبِ وَجْهَ الناسِ، قد تمّ الطلاقْ

كان مظفر صوتاً شعرياً غاضباً وحزيناً، شكّلت تجربته الشعرية – التي كان عنوانها الرفض والتمرد وإسقاط الأقنعة – علامة مائزة في الشعر العربي الحديث تزاوجت فيها الأضداد حيث جمعت ببين الغضب والسخرية، والحزن والفرح، واليأس والأمل، وتنوعت عناصر موضوعاتها بين السياسة والغزل والتصوف والشهوانية، سواء قصائده المكتوبة بالفصحى التي سارت بها ركبان الشعر، أو تلك التي نظمها بالعامية مثل قصيدة “ليل البنفسج” وقصيدة “الريل وحمد” – الريل هو القطار بلهجة العراقيين – التي اعتبرها معاصره يوسف السعدي نقلة نوعية في شعر العامية العراقية، معترفاً بأنه “يضع جبين شعره كله على أهداب هذه القصيدة المدهشة”.

وكما السّيّاب، حمل مظفر النواب وطنه كالصليب وطاف به المنافي يغني لتربته الحبيبة وعيون نسائه ويسقي نخيله دمع الحنين، كما وضع القضية الفلسطينية في أعلى القائمة، وكان في تنقله بين العواصم المختلفة يلهب مشاعر جمهوره بالغضب – على الحكام وعلى الواقع الغاشم الذي أنتجه الاستبداد ويدعو للثورة عليه – بمفردات لاذعة وجارحة، ومقذعة أحياناً، وكان جمهوره يتفاعل معه بحماس كبير، ساعده في ذلك طريقته في إلقاء الشعر مستعيناً بحركات يديه وتعابير وجهه وصوته الجهوري المفعم بالشجن، ما يجعله مسيطراً على مشاعر الحاضرين مثلما فعل أبو نصر الفارابي ذات يومٍ – في مجلس سيف الدولة الحمداني – حين عزف على أوتار العود فأخرج منها لحناً أضحك الحاضرين، ثم نَوّع العزف على الأوتار فأبكاهم بلحنٍ حزين، أما اللحن الثالث فقد دفع به الحاضرين للنوم وغادر المجلس وتركهم نائمين.

السبت الماضي احتشدت جماهير غفيرة من العراقيين – بمختلف انتماءاتهم السياسية والثقافية والدينية – لاستقبال شاعرهم العائد إليهم في تابوت، وكان لافتاً – خلال التشييع – هتاف الجماهير ضد المسؤولين الرسميين والسياسيين الذين حولوا العراق بعد الاحتلال إلى دولة محاصصة طائفية، مرددين في وجوههم “بَرّا بَرّا .. مظفر للشعب مو للحرامية”.

كما كان واضحاً أن حزناً عميقاً قد رَانَ على قلوب المشيعين، كأنهم كانوا يستذكرون تاريخ العراق العريق وهم يدفنون صاحب الجسد المُسَجّى في التابوت قريباً من ضلوع الأسلاف الذين كانوا أوّل من كتب على الطين وأوّل من وضع الترقيم وأوّل من سَنّ القوانين “حمورابي” وأوّل من أسّس مدرسة، وكأنهم كانوا يسترجعون مع صدى كلماته شموخ نخيلهم المحروق، ومياه النهرين الساحرة التي طالما ألهمت الشاعر أجمل قصائده، والسّواد الغابر الذي طالما وُصِفَتْ به أرضُهم لكثافة اخضرارها، وسماءهم التي كان يُحَلِّق تحتها الطير من كل جنس قبل أن تستبيحها غربان الفولاذ.

رحم الله المظفر.