انضم عناصر النظام السوداني السابق بعد قيام ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلى أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” الذين اتخذوا من تركيا ملاذاً آمناً لهم. ويرتبط الجانبان بمصالح وثيقة، تتجسَّد بشكل عام في الدعم الداخلي لحزب العدالة والتنمية التركي الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وخدمة المشروع التركي التوسعي.

أما لجوء بعض أعضاء الحكومة السودانية السابقة إلى تركيا، فيرتبط بخطة تنظيم صفوف “حزب المؤتمر الوطني” مع الجماعات الإسلامية السودانية الأخرى تمهيداً لاستعادة موقعه في السودان. ويؤكد هؤلاء أن ذلك مسألة وقت. وبينما طبَّقت “لجنة إزالة التمكين” التي شكَّلتها الحكومة الانتقالية قراراتها على قادة التنظيم ومسؤولين في الحكومة السابقة، قام قادة الصف الثاني من “الإخوان” ببيع ممتلكاتهم وتحويل أموالهم إلى ماليزيا وتركيا. ومورست في ذلك الوقت، محاولات عدة للضغط على الحكومة الانتقالية للتراجع عن قراراتها بإزالة التمكين أو تحقيق مصالحة، تعود بالجماعة إلى الحكم تحت مسمى آخر.

تمويه الانتماء

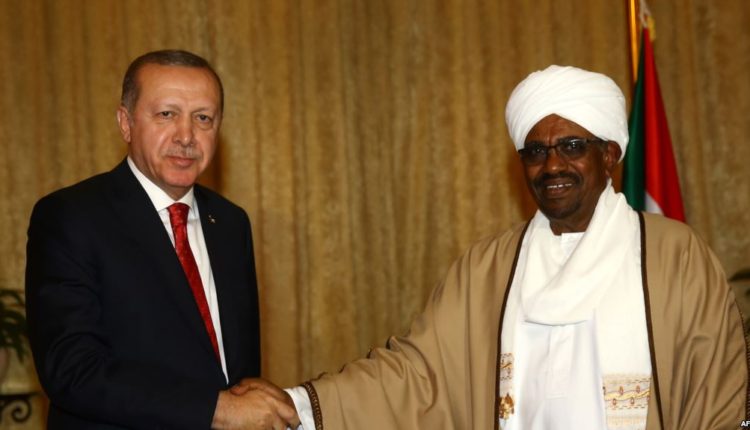

قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2017، وهي الأولى من نوعها لرئيس تركي منذ استقلال السودان عام 1956، طالبت “حكومة الإنقاذ” (خلال حكم البشير) من حزب جماعة “الإخوان” تغيير اسمهم حتى يواكب ظروف المرحلة المقبلة. وأوعزت إلى أعضاء داخلها إلى الطلب من قياداتها إلغاء الحركة والاستعاضة عنها بإنشاء أمانة للتزكية تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولكن الجماعة تمسّكت بكيانها واسمها رافضةً أي اتجاهٍ لتغييره والتحوُّل إلى “منظمةٍ طوعية”، وعِوضاً عن ذلك ركّزت على أن الاسم يمثِّل مرجعية ومدلولاً وقيمة ثقافية، وتاريخاً دعوياً موجوداً في السودان منذ أربعينيات القرن الماضي، كامتدادٍ لاسم الجماعة التي أسسها حسن البنا في مصر عام 1928. تلخّصت هذه المحاولة في إقناع المجتمعين العربي والإقليمي بأن حزب المؤتمر الوطني (الذراع السياسية للحركة الإسلامية في السودان) شيءٌ مختلف عن جماعة “الإخوان” (الذراع الدعوية). وبعد انتهاء زيارة أردوغان التي مهَّدت للتوقيع على اتفاقيات اقتصادية، انتهى مشروع التغيير الشكلي، ولكن ظلَّ رواج المحاولة كمفاصلةٍ ثانية بعد المفاصلة الأولى الشهيرة مع زعيم “حزب المؤتمر الشعبي” الراحل حسن الترابي عام 1999. واستمرت محاولات التضليل بأصل الانتماء حتى قيام الثورة السودانية وظهور جناح المقاومة، إثر توعُّد النائب الأول للرئيس السابق عمر البشير، علي عثمان محمد طه خلال إطلالته عبر فضائية سودانية، بإنزال “كتائب الظل” لإخماد حراك الشارع. ونتج من ذلك شكلٌ آخر من التنظيم، تمثل بالدمج بين الجماعات الإسلامية، التي أعلنت أنها ستترك خلافاتها جانباً حتى تقضي على حكومة ما بعد الثورة، وإظهار شخصياتٍ جديدة تحاول ولوج الفضاء السياسي العام، وبقاء القيادات في أدوارٍ تعبوية وإرشادية.

بوابات الخروج

بعد قيام ثورة ديسمبر(كانون الأول) 2018، كانت جماعة “الإخوان” في السودان بين مصدِّقٍ ومكِّذب لنجاح الثورة، وبالتالي إبعادهم عن الحكم الذي ظلوا يسيطرون عليه لثلاثة عقود. ومع اقتراب نهاية حكمهم، تسابقت قيادات الجماعة وناشطوها في الوصول إلى بوابة الخروج. أما الوجهة فتقسَّمت بين بريطانيا التي أُشيع أنَّ لعددٍ منهم مدخرات مصرفية فيها، بينما قدم البعض الآخر طلبات اللجوء السياسي. وكانت هناك محطة أخرى هي ماليزيا، ثم تركيا التي شكَّلت الوجهة المفضلة لمسؤولي الحزب الحاكم السابق، نظراً إلى امتلاك بعض هؤلاء استثمارات هناك.

وظلت تركيا تحاول فرض معادلاتٍ جديدةٍ على موازين القوى في المشهد العربي، من ضمن مشروع توسعي كبير. ولعل ذلك يوضحه ما جاء على لسان ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء تلفزيوني عُرض عبر قناة فضائية تابعة لتنظيم “الإخوان”، إذ قال إن “إسقاط الخلافة العثمانية تسبَّب في فراغٍ سياسيٍّ في المنطقة، وإنشاء جماعة الإخوان المسلمين كان نوعاً من الإنقاذ للأمة الإسلامية”. كما تشير التحركات الأخيرة إلى رغبة تركيا في أن تكون جماعة “الإخوان” جزءاً من تكتُّل تقيمه في السودان، ضمن سعيها إلى إحياء النظام الذي قُبض على قياداته بتهم جرائم القتل والفساد.

حصان طروادة

لم يقتصر دور تركيا على “الإخوان” السودانية فقط، إنما شمل أعضاء الجماعة المصريين من الذين كانوا يختبئون في السودان، ورُصدت تحركاتهم بهوياتٍ مزورة، بين السودان وقطر وتركيا. وأدَّت هذه المتابعة إلى اكتشاف خليّة سرية تابعة لهم في فبراير (شباط) 2020، أُعلن أنَّها كانت تخطِّط لتنفيذِ عمليات إرهابية في الخرطوم والقاهرة. وهي ضمن مجموعة أخرى قدَّم لها النظام السابق تسهيلات للاستقرار في الخرطوم من دون ملاحقة منذ عام 2013، واستفادت الجماعة من حرية التنقُّل وهو البند المُضمَّن في “اتفاقية الحريات الأربع” بين مصر والسودان. كما غضَّ النظام السوداني السابق الطرف عن كثير من مخططاتهم وتركهم كـ “حصان طروادة” يستعمله للتفاوض مع الحكومة المصرية. في المقابل، بذلت مصر جهوداً كبيرة لإدارة التفاوض وتسليم هؤلاء إليها، في فترة أدار فيها نظام البشير حملة إعلامية استفزازية خلطت بين وجود “الإخوان المسلمون” في السودان، وبين قضايا أخرى مثل “حلايب” و”سد النهضة”. بعد ذلك، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور في أبريل (نيسان) 2017 على وقف التراشق الإعلامي المتشنّج، وأن لا يسمح كل بلد منهما للعناصر المعارِضة للبلد الآخر بالعمل من داخل أراضيه.

مصير التكتُّل

يواجه “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا أزمة حقيقية، نتيجة اعتراضات داخلية بسبب ترحيب أردوغان بإيواء عناصر من جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في مصر ودول عربية عدة، بعدما طُلب إليهم مغادرة قطر. كما نشأت موجة رفض واسعة لاستضافة تركيا مؤتمرات الجماعة. وترافق ذلك مع تململ مما وصفته القوى التركية المعارضة بـ”الديمقراطية المزيفة”، إذ فشلت حكومة أردوغان في الحصول على صكِّ شرعية داخلية مع تراجع الثقة الشعبية بها وتآكل تأثيرها المعنوي، واليأس من سعي “حزب العدالة والتنمية” إلى فرض نفسه كنموذج للتديّن الوسطي المُعتدل. وحاول أردوغان الدمج بين الإسلام السياسي وتنصيب نفسه “سلطاناً” كامتداد للدولة العثمانية، وهو على وشك أن يعلن عن هذا المشروع في 2022 الموافق للذكرى المئوية لانهيار الدولة العثمانية. كما ضاقت المعارضة التركية ذرعاً بممارسات النظام واعتقال المعارضين، فاعتبرت حركة “قوات إسطنبول للعيش والسلام والديمقراطية” أن النظام التركي حوّل تركيا إلى دولة أزمات سياسية واقتصادية. ودفعت هذه الخلافات التي تأسَّست على ديمقراطية مزيفة ومحاصصة سياسية، معضلة الشرعية لتطفو على سطح الحياة السياسية في تركيا، بشكل لن يؤثِّر في مستقبل “العدالة والتنمية” وحده، بل سيشمل التكتُّل الإخواني في الدول العربية، المتضرّر الأول من أي انسحاب للحزب من دفة القيادة في أنقرة.

الرافعة التركية

في السياق، اعتمدت آليات تحرُّك جماعة “الإخوان” السودانية على تحويل قنوات إعلامية تعرّضت للإيقاف بقرارات “لجنة إزالة التمكين”، أبرزها قناة “طيبة”، إلى البثِّ من تركيا التي فتحت لهم ذراعيها، حيث تروّج بين وقت وآخر لحدوث انقلابات عسكرية في السودان.

وعُرف مالكو هذه القنوات والاستثمارات في مجال الإعلام، بتأييدهم الشديد للبشير. كما تعمل القنوات على تعبئة المناصرين والحشد للتظاهرات المؤيدة لإطلاق سراح البشير وقادة النظام السابق من سجن كوبر. وتتحرك أيضاً في اتجاه التظاهر باسم “الزحف الأخضر”، و”الحراك الشعبي الموحد” وهي حشود مضادة لأي تظاهرات مؤيدة للحكومة الانتقالية التي يرأسها عبدالله حمدوك. وتحاول في أحيان كثيرة قمع هتاف الحشود المطالبة بالقصاص لأسر ضحايا الثورة، وغيرها من الحشود المطلبية السلمية.

حكومة ظل

من جهة أخرى، يمثِّل الاحتواء التركي لعناصر النظام السوداني السابق توافقاً مع عودة نظرية الدولة الدينية، التي يستخدمها أردوغان كواجهة لإخفاء الوصولية السياسية، ويتبعه في ذلك أعضاء تنظيم “الإخوان” بمسمياتهم العديدة. ويحتاج عناصر النظام السوداني السابق بشدة الآن إلى التعبئة الأيديولوجية، وهي الفكرة التي استُقطب من خلالها الشباب للمشاركة في الحرب في “جنوب السودان” وأدَّت بعد ذلك إلى انفصاله وتحوّله إلى دولة مستقلة في يونيو (حزيران) 2011. وعلى الرغم من كل المرارات التي لحقت بقادة التنظيم وزوال سطوتهم وصولجانهم، إلا أن وجودهم في الظل سيمنحهم فرصاً كثيرة لإعادة خلط الأوراق، ويخدمهم في ذلك التمويل التركي – القطري الذي سيقيهم الحاجة إلى استثمارات جديدة تعينهم على التقاط أنفاسهم.

وعلى الرغم ممّا وصل إليه الشعب السوداني من قناعة بعدم السماح لتنظيم “الإخوان” بالعودة من جديد، إلَّا أنه يستميت في الالتفاف والضغط على الحكومة الانتقالية لتحقيق مصالحه وجعل وجوده شرعيّاً. بالإضافة إلى ذلك، يبرز سيناريو سعي تنظيم “الإخوان” إلى تكوين حكومة ظل كحلّ بديل، وهنا يستفيد قادة النظام السابق من استمرار حالة التذمر من الأزمة الاقتصادية الماثلة في السودان، لممارسة استقطاب شعبيّ، وإحداث انشقاقات داخل بعض مكونات الحكومة الانتقالية.